GPS技术是在1991年海湾战争期间崭露头角的。但在那个时候,军人们还需要对照接收机上的数字坐标,到纸质地图上查找自己的位置,虽然比罗盘时代要方便多了中金辰大,但仍然很麻烦。在此后的讨论中,专家们纷纷指出,如果能拥有一种手持设备,不但能显示坐标,还能直接标注在电子地图上,那将充分发挥GPS的威力。如今,这样的梦想已经成为现实,极大地便利了每一个人的生活,成为数字经济的颠覆性要素。

实际上,早在海湾战争之前就有人在想这种办法了。1989年,一家叫做“美国设计工作”的企业,推出了“猎手系统”,可以实现车辆的GPS导航。因为当时GPS的民用信号精度只有100米,这个系统还引入了位置推算技术,采用光栅扫描显示器。“猎手系统”的导航计算机售价高达4万美元,显然不是普通消费者能承担的,这个系统主要推销给消防部门,但并没有取得成功。

1990年,日本马自达公司推出EunosCosmo汽车,成为第一种内置GPS导航系统的量产车。1991年,美国通用汽车与美国汽车协会、佛罗里达州交通部以及奥兰多市合作创建了TravTek系统。这个系统不是为司机服务的,而是有点像今天中国的“两客一危”(公路客运、旅游客运和危化品运输车辆)。汽车自身定位之后,通过无线电把位置上报给控制中心,在大屏幕上显示。

马自达第一个采用车载 GPS 导航

此后,不同汽车和电子企业持续推出GPS导航系统。日本丰田公司还曾经在1992年推出过语音辅助导航的GPS。

早期GPS与电子地图结合的一个麻烦是地图容量比较大,而固态存储器技术还不够发达。丰田公司先后推出过DVD和硬盘系统,用来存放电子地图。2007年,丰田还推出过“按需地图”服务,用无线通信网向汽车用户推送地图,在哪里驾驶就推送哪里,开创了先河。

早期的单色显示器电子地图

2007年,苹果手机商店推出了SygicforiOS,是第一种在手机上提供的GPS导航服务,从此,这种服务成为主流。今天,使用苹果手机的人们还能使用SygicforiOS。

不过也有研究认为,本田汽车才是GPS和电子地图导航的先驱。早在1981年,本田就推出了ElectroGyrocator,属于世界上第一个基于地图的汽车导航系统,比GPS投入全面运行还早14年。这个系统最初是作为本田雅阁和本田Vigor的选装件出现。在1981年的时候,它当然用不上GPS,而是用陀螺仪加里程计。用来显示电子地图的是一种15厘米阴极射线管显示屏,用圆形标记表示车辆位置,十字星标记表示车辆方向。导航仪采用了一台16位计算机,在当时属于很高端的设备了。这套系统当然不如GPS精确,当车辆行驶到地图边缘的时候,驾驶员还需要手动调节,让圆形标记回到地图中间。ElectroGyrocator价格相当昂贵,要花2746美元,按今天的货币计算,超过7000美元,占汽车总价的四分之一。

ElectroGyrocator价格昂贵,使用不方便,定位还不精确,但它体现了一种正确的技术思路。今天的GPS导航是平板显示器、大容量固态存储器和高性能计算设备共同进步的结果,在性能提高的同时,价格大幅度下降,让所有人买得起。这样,才充分发挥了GPS以及其他导航星座的效能,成为现代信息社会的颠覆性技术。

如今,移动设备上的摄像头已经成为人们生活的必需品。没有摄像头,我们不能拍照、不能拍视频、不能扫码、不能自动驾驶,甚至很多自媒体的生计都要出问题。但很少有人关心过,摄录镜头为什么能够从“大炮筒”“瘦身”到针孔那么小呢?

其实中金辰大,有关技术起源于火星,严格来说,是美国宇航局喷气推进实验室为空间望远镜和火星漫游车开发的图像处理技术。

世界上第一台数码相机是由柯达公司在1975年制造的。不过,早在上个世纪50年代,一位叫做拉里的喷气推进实验室工程师就在考虑,光电传感器能不能用来成像呢?我们都知道,即使最简单的光敏电阻也可以根据外界光信号强度的不同,表现出不同的点特征。如果把光电传感器做得非常小,然后用很大的数量凑成阵列,是不是就能捕获图像了呢?于是到1965年,一位名叫费德烈·比灵斯雷的喷气推进实验室工程师首次发表了论文,讨论了光电成像的可能性。在这篇论文中,他首次使用了“pixel”这个单词,如今已经成为“像素”的通用称呼。

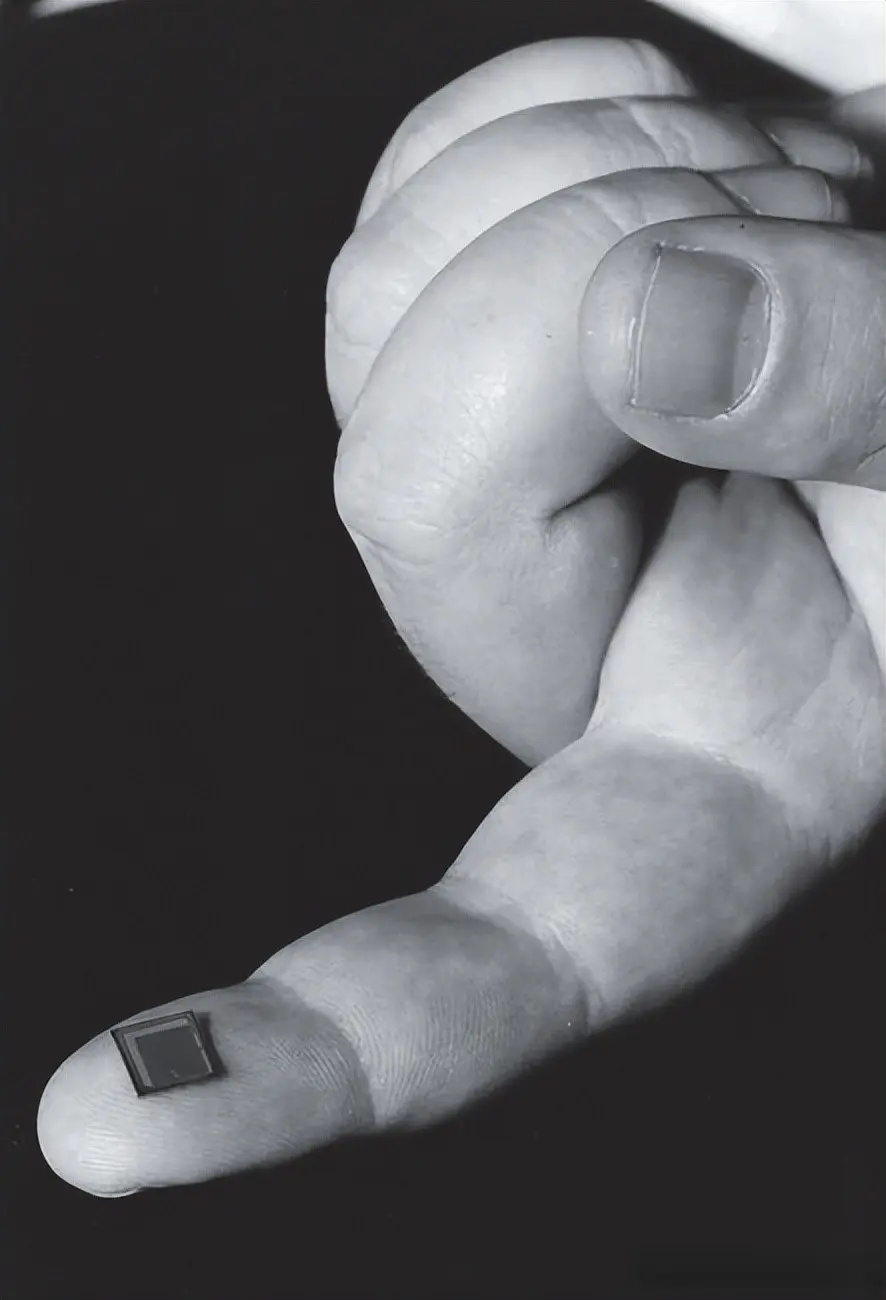

到上世纪90年代冷战结束之后,美国对高技术研发的投入大幅度下降,因此美国宇航局提出了“更快、更好、更便宜”的口号。所谓“更便宜”,当然也包括降低发射费用。但是,要想用比较小的火箭来发射火星探测器,探测器本身也要够小。那么,“瘦身”的指标就分配到了各个分系统、各个部组件,乃至各个零部件,相机也逃不过。喷气推进实验室为此推动研发了互补金属氧化物半导体技术,也就是今天大家都很熟悉的CMOS图像传感器技术。

美国宇航局研制的早期 CMOS

在此之前的80年代,航天器成像技术大多使用电荷耦合器件(CCD)。这也是早期数码相机的通用技术。但一位叫做埃里克·福萨姆的的喷气推进实验室工程师认为,CMOS技术的表现更好一些。CCD技术是用几个或者少数几个节点来统一读取各个像元的信号,一致性比较好,但功率消耗比较大;CMOS的每个像素都可以读出信号,功耗比较小,但一致性相对比较差,噪声比较严重。

喷气推进实验室发明了软件算法来优化CMOS的噪声表现,让人们可以用它来得到比较理想的画质。这样一来,我们就拥有了一种功耗更小的成像器件,这进一步降低了对电力的需求。人们可以用更小的电池和电源控制系统,集成为一个完整而有效的摄照分系统,不但可以降低对运载火箭的运力需求,也可以降低对人类的体力需求。用这种技术研制的各类运动相机,可以轻松佩戴在头盔或者背包肩带上。

运动相机大量使用 CMOS 器件

在美国法律规定的扶持政策下,福萨姆等人成立了一家企业,推广CMOS的有关技术。根据美国宇航局的统计,当今世界有三分之一的移动摄照设备采用的技术都来自于喷气推进实验室的CMOS技术转让。也就是说,火星车还没起飞,为它开发的技术就在全世界“开花结果”了。

当然,火星车本身也采用了CMOS技术来研制相机,从“勇气号”“机遇号”,到“好奇号”乃至“毅力号”,从主相机到各种辅助相机,都采用了喷气推进实验室初创的CMOS技术。“凤凰号”等固定位置着陆器也是如此。在今后的航天探索活动中,CMOS技术还将担当可见光成像的主力。

我们在各种航天器上都能看到亮闪闪的薄膜保护着内部的设备和航天员。这种防辐射隔热膜是用聚酰亚胺材料制成的。不同的颜色,比如金色或者银色,是加入不同金属元素之后形成的。没有聚酰亚胺,就没有可持续的现代航天活动。同样的,没有聚酰亚胺,就不会有蓬勃发展的现代电子设备,包括手机、平板、笔记本以及几乎所有的穿戴式设备。

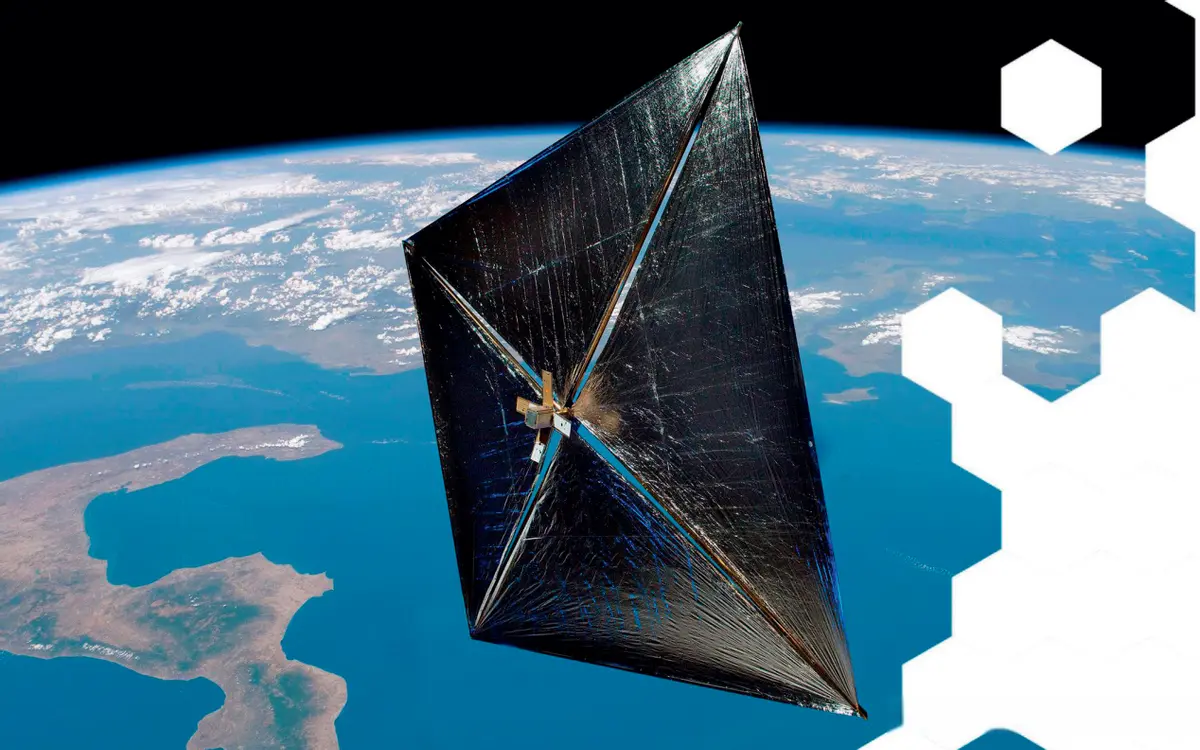

聚酰亚胺材料制成的太阳帆

聚酰亚胺是人类迄今为止发明的性能最好的有机高分子材料之一。它的耐高温能力达到400摄氏度以上,在-200~300摄氏度范围内可以长期工作。也就是说,把它放进家用烤箱里烧烤,聚酰亚胺是全然不惧的。聚酰亚胺的绝缘性能也非常好,很薄的材料就能实现F至H级绝缘,这是最高的两个级别。

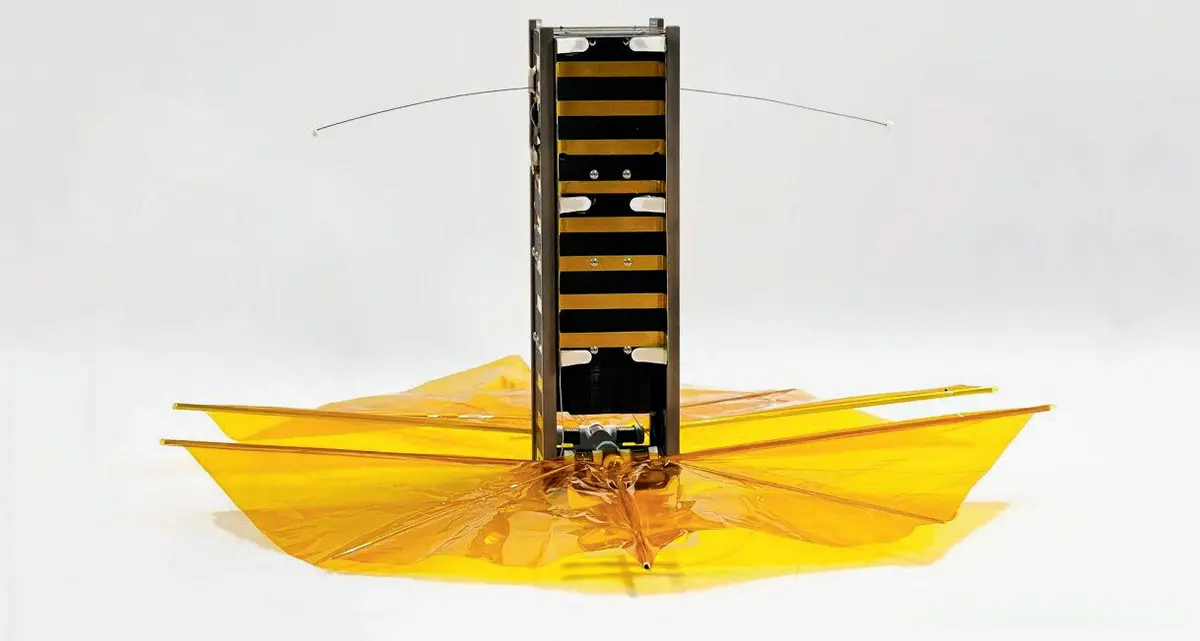

聚酰亚胺制成的减速伞,让小卫星寿命结束后加速返回大气层烧毁

然而这么高端的材料从发明到现在已经有110多年的历史了,这恐怕让很多人意想不到。1908年,美国哥伦比亚大学的两位学者博格特和兰索尔发表论文,讨论了自己是如何制备了聚酰亚胺。当时的人们并没有想到,这样的材料能做什么用,而且实验室制备和工业生产之间还有很大的差距。1962年,美国杜邦公司才开始试生产聚酰亚胺,1965年开始大规模生产。也正是从这个时候起,聚酰亚胺与航天结下了不解之缘。

1980年,美国宇航局兰利中心研究人员发表论文称,在过去15年时间里,美国宇航局和美国空军、海军的不同机构测试了各种防热材料,具体使用场景包括洲际导弹、喷气式发动机、先进战斗机、航天飞机、超音速侦察机,当然也包括不同的卫星,不断探索它们的性能极限。测试结论是,在所有材料中,只有聚酰亚胺经受住了长期考验,能够在177~205摄氏度下正常工作。

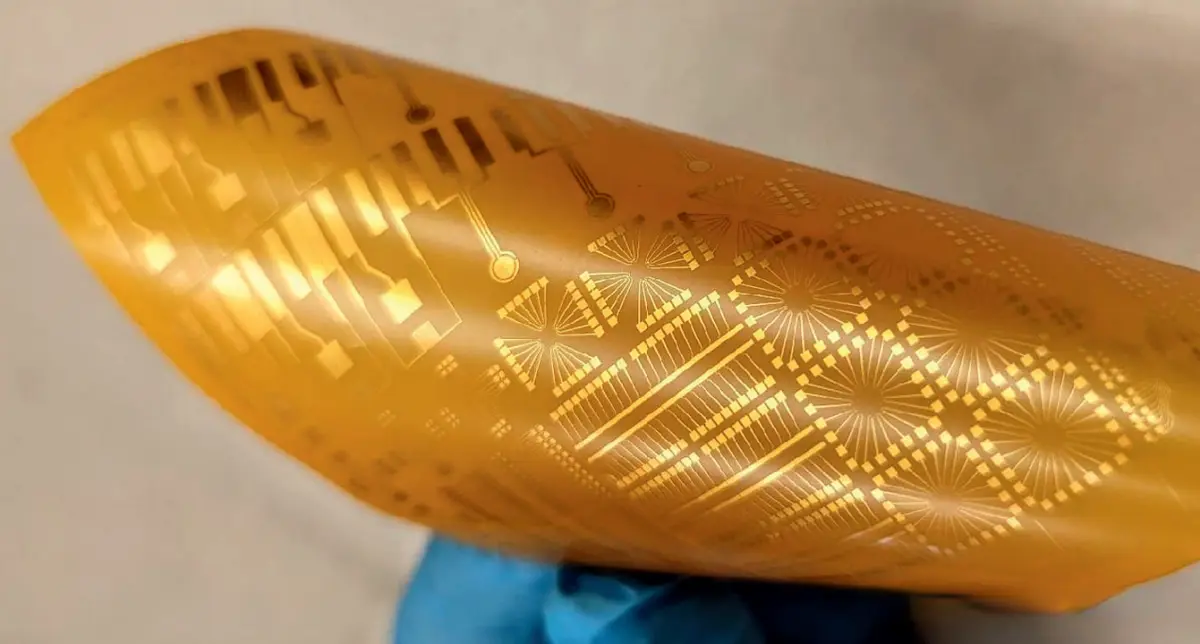

在宇航和航空领域应用的同时,聚酰亚胺也在绝缘涂料市场得到了一定程度的应用,支撑起了聚酰亚胺制造业的早期市场,也让相关技术得以持续发展。到了上世纪七八十年代,电子计算机等产品开始走向小型化、普及化,对柔性电子元器件提出了新的要求。传统的线缆连接已经无法满足集成化产品的需求,聚酰亚胺作为柔性印刷线路板的优选材料,因为性能稳定、强度比较好,最重要的是耐高温,得到了产业界的普遍接受。我们拆开任何一台微型电子设备,都可以发现聚酰亚胺基材的柔性线路板。因此有人认为,没有聚酰亚胺,就没有现代电子工业。

聚酰亚胺为基材的柔性电路板

当然,聚酰亚胺在宇航领域也继续充当着主力材料的角色。相信它还将继续伴随我们飞行很多年。

本文原载于《太空探索》杂志2024年第10期。

文/晨风

编辑/杨斯爽

审核/穆檀、宿愿

监制/姜军中金辰大

恒正网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。